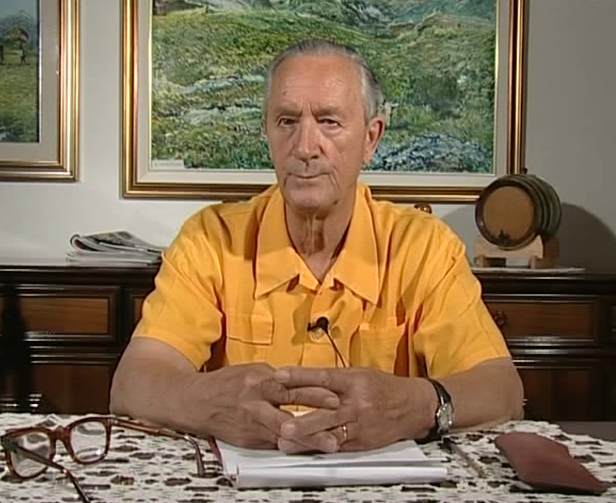

Milovan Bressan

Nato il 29/02/1920 a Druento (TO)

Intervista: 25/06/2000, a Gorizia, realizzata da Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari

TDL: n. 24 – durata: 56’

Arresto: giugno 1944 a Gorizia

Carcerazione: Cividale (UD), Tolmezzo (UD)

Deportazione: Dachau; Buchenwald (Matr. 94.160); Schömberg; Allach

Liberazione: 28/04/1945 ad Allach.

Nota sulla trascrizione della testimonianza:

La trascrizione è integrale e fedele all’originale. Gli interventi del compilatore sono segnalati da parentesi quadre. Per espressioni di difficile interpretazione si segnala l’omissione con la dicitura […]. Alcune ripetizioni ed elementi intercalari in parte non sono stati riportati.

Mi chiamo Bressan Milovan, sono nato a Gorizia il 29 febbraio 1920. Abito a Gorizia. Nel settembre 1943 svolgevo servizio militare nella Regia Marina e mi trovavo a Trieste. L’8 settembre 1943 sarà ricordato come “la grande fuga”. Molti i soldati allora si riversarono verso stazione ferroviaria, e lì vennero fermati dalle truppe tedesche, rinchiusi in certi locali e successivamente trasportati in Germania. Io che ho assistito a queste scene mi sono procurato un vestito borghese e il 12 settembre ho preso il treno e sono arrivato a Gorizia. A Gorizia il 12 settembre si svolse una battaglia per la conquista della città da parte delle truppe tedesche. I morti furono parecchi, e appartenevano ai partigiani italiani e sloveni che hanno fatto battaglia presso la stazione ferroviaria, ma sono stati battuti dai tedeschi perché i tedeschi erano fortemente equipaggiati. I tedeschi giunti a Gorizia dopo pochissimo tempo hanno organizzato, coi loro sistemi, dei lavori coatti, e molti giovani vennero reclutati per eseguire questi lavori di pala e picco nel circondario del Goriziano. Tutto questo era organizzato da una organizzazione chiamata Todt. Ed anch’io fui reclutato, questo per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 1944.

D: A Gorizia c’erano dei comandi della SS e della Gestapo?

R: Anche, anche.

D: Ubicati dove?

R: Qui a Gorizia erano anche stati istituiti dei comandi delle SS. Le SS qui a Gorizia hanno preso una villa che oggi si trova in via Armando Diaz, e questa villa era di proprietà di un medico ebreo, che l’hanno portato naturalmente in Germania. In questa villa, che oggi è prospiciente la scuola che si trova in Largo Culiat, era il comando delle SS. Durante il lavoro che io svolsi come operaio, come manuale, nell’ambito dell’organizzazione Todt, durante le pause di lavoro – che ce lo portavamo da casa qualche pezzo di formaggio con pane, eccetera – io mi dilettavo anche a disegnare i luoghi e qualche operaio mentre era intento a fare lavori di sterro. Per questa mia capacità di tradurre in disegno le cose che vedevo sono stato avvicinato da partigiani; perché le opere che venivano eseguite dall’organizzazione Todt avevano lo scopo, soprattutto, di formare grandi buche che erano destinate a fermare eventualmente un’occupazione con carri armati. Però lo facevo con molta attenzione, senza dare nell’occhio, ma ciononostante qualcuno ha capito, ha intuito quelle che erano le mie intenzioni e deve aver parlato a qualcuno in proposito.

D: Queste buche che voi facevate erano orientate verso dove?

R:Verso la zona dove eravate voi oggi.Queste buche venivano eseguite allora nella zona che oggi è fortemente popolata, ma allora erano puri e semplici campi per la coltivazione di fagioli, di verdure, di rape, che si estendevano dalla zona di San Rocco di Gorizia fino al cimitero centrale. Quando io ho capito che qualcuno deve avermi denunciato – e che non sono mai stato mai in grado di individuare chi personalmente – non ho voluto un giorno andare a casa, perché temevo il peggio e mi sono rifugiato per qualche ora in un cinematografo, che allora veniva chiamato il cinema Moderno di Gorizia, oggi in Corso Verdi. A un certo momento hanno smesso di proiettare il film, sono entrati delle SS: uomini da una parte e donne dall’altra, e ad uno ad uno ci hanno spogliati della giacca, del vestito, e andavano in cerca di documenti o qualche cosa del genere. Di questi uomini una decina sono stati messi da parte, tra i quali c’ero anch’io. Da lì ci hanno portato in una caserma militare di piazza Cesare Battisti, sottoposti a duro interrogatorio. Mi hanno fatto tantissime domande, nome, cognome, indirizzo… certe cose già le sapevano: io avevo un cognato che allora era contrario al regime, iscritto nel Partito socialista e condannato a vivere lontano dalla famiglia, nelle zone sud dell’Italia. Dopo pochi giorni mi hanno condotto in un campo allestito fuori di Udine, in una zona verso Cividale. E lì ho vissuto per alcuni mesi finche ho organizzato una fuga, perché non era un campo molto difeso: quando le sentinelle camminavano su e giù c’era la possibilità di valicare il muretto e di scappare.

D: Lo chiami “campo”, in realtà era un’organizzazione vostra?

R: No, non era una organizzazione, perché mi avevano avvicinato dei partigiani, sapevo che erano partigiani che combattevano nelle organizzazioni slovene e italiane, la “Garibaldi”. Non posso dire, non so se era una organizzazione che aveva dei compiti precisi anche nell’ambito della città; evidentemente sì, perché c’era molta gente che transitava in questi luoghi e che vedeva, che osservava. Naturalmente mi avevano notato come un disegnatore che poteva rendere loro qualche servigio. Nel frattempo, a Gorizia avevano arrestato mia mamma e mia sorella: a Gorizia non ci potevo andare. Mi sono rifugiato a Udine. Non conoscevo nessuno, vivevo praticamente così, nei portoni di qualche casa, o mi rifugiavo in qualche giardino pubblico. Questo eravamo nel mese di settembre o ottobre 1944, il freddo non era ancora intenso, e comunque cercavo in qualche modo contatto con i partigiani. Ma Udine era allora piena di truppe tedesche e anche cosacche, che combattevano per i tedeschi, era circondata e non ci si poteva allontanare né rimanere a lungo. Ad un certo momento, del gruppo di cui facevo parte – perché eravamo altri cinque sei che sono riusciti a scappare da questo campo di Udine – avevano individuato uno o due persone che erano andate in città per comperare qualche cosa, da mangiare credo, e questi, sottoposti ad immediato interrogatorio, li hanno portati dove noi ci nascondevamo. E allora da qui ci hanno arrestati nuovamente e portati non più nel campo bensì nelle prigioni di Tolmezzo, prigioni civili, dove rimanemmo fino al mese di novembre.

D: Allora il campo [di Udine] era tedesco?

R: Sì, era un campo di SS, comandavano le SS nel campo.

D: Era ubicato dove esattamente? Te lo ricordi?

R: Sulla strada che da Udine porta a Cividale.

D: Aveva un nome o un numero questo campo?

R: Non lo so. Questo non lo ricordo.

D: C’erano delle baracche?

R: C’erano delle baracche. Era un campo militare italiano prima dell’8 settembre, poi occupato dalle SS tedesche, e loro portavano lì la gente che ritenevano di dover far lavorare, eccetera. Nel novembre del 1944 ci hanno caricati nei vagoni ferroviari e portati in Germania.

D: Dopo [il campo di Udine] ti hanno portato a Tolmezzo.

R: Nella prigione. Ora è una prigione civile.

D: Interrogatori lì te ne hanno fatti?

R: Anche lì hanno fatto gli interrogatori. Volevano conoscere qualche cosa di più dell’attività; loro non erano certissimi, perché io ho cercato di sviarli attraverso le domande, con reticenze ed altro, ma comunque hanno capito che si trattava… Noi italiani, eravamo quelle cinque sei persone, fummo sottoposte a un interrogatorio, ma non durissimo, perché avevano dei dubbi. Ciò nonostante, da Tolmezzo ci hanno caricato sui vagoni ferroviari e portati a Dachau.

D: Vi hanno caricato da quale stazione?

R: A Tolmezzo, stazione di Tolmezzo.

D: E i tuoi familiari che avevano arrestato?

R: I miei familiari che avevano arrestato, per mia fortuna e per loro fortuna, li hanno portati alla Questura – erano ancora italiani – e siccome i miei familiari non sapevano nulla dell’attività che io svolgevo, sono stati creduti e li hanno rilasciati. Hanno avuto fortuna. Noi durante il viaggio eravamo quasi contenti, perché non si sapeva niente dei campi di concentramento in Germania, nulla si sapeva dei campi di sterminio, addirittura. Si credeva che in qualche modo ci avrebbero fatto lavorare, ma comunque che saremmo stati dei liberi cittadini civili. Invece ci hanno portati a Dachau. A Dachau rimanemmo, mi pare, due settimane. A Dachau ci vestirono con le divise trovate nei magazzini militari italiani; e ci vestirono con delle divise di tela che normalmente il soldato italiano portava nell’ambito della caserma, erano delle divise di tela vere e proprie e naturalmente, trattandosi ormai del mese di novembre a Tolmezzo, faceva già freddo. Con quelle divise ci hanno portato a Dachau. A Dachau ci hanno lasciato quelle divise, ci hanno fatto lavorare, ci portavano fuori, eccetera. Dopo quindici o venti giorni ci hanno nuovamente caricati su vagoni bestiame e portati a Buchenwald.

D: A Dachau non ti hanno immatricolato?

R: No, adesso arriva l’immatricolazione.

D: A Dachau vi hanno portato nel campo?

R: Nel campo di Dachau, senza darci la matricola.

D: Avevate una baracca vostra?

R: Avevamo una baracca nostra con tantissimi altri prigionieri, di qualsiasi genere insomma. Comunque, da Dachau ci hanno portato a Buchenwald. A Buchenwald ci hanno fatto spogliare, ci hanno rapato, tosato e ci hanno dato le divise rigate, con il triangolo rosso e il numero di matricola. Poi ci hanno messo in una baracca, enorme, dove eravamo insieme con dei polacchi, iugoslavi, sloveni, croati, serbi, cecoslovacchi, ungheresi e italiani. Ma [quello degli] italiani era un gruppo piccolissimo. A Buchenwald tutti i giorni ci portavano a lavorare. Un lavoro duro, terribile. Hanno chiesto prima ad alcuni che mestiere facevano: alcuni di noi, due o tre, erano operai. Hanno dichiarato il loro mestiere ma, ciò nonostante, non li hanno portati a svolgere una qualche attività nell’ambito di qualche fabbrica dove potessero essere utilizzati come meccanici o come tornitori, come avevano dichiarato. Ci portavano invece tutti all’aperto, sotto le intemperie, il vento, il freddo, la neve, e dovevamo lavorare in zone squallide, brutte, a portare sulle nostre spalle le rotaie per i treni. Pesantissime. Un lavoro terribile. E il peggio si è che io, col mio metro e ottanta, mi mettevano alla fine, e un altro, di un altro metro e ottanta all’inizio di questa rotaia, nel mezzo erano quelli con una statura di 10 centimetri più bassi di noi, toccavano appena con le spalle… Comunque, era un peso terribile e un freddo tremendo e una fame patibolare. Per tutto il tempo che fummo a Buchenwald, lavorammo in questa zona, deperendo ogni giorno a vista d’occhio.

D: Il tuo numero di Buchenwald te lo ricordi?

R: Sì, me lo ricordo vagamente, […] Sono sempre incerto sul… Ho cercato con la spugna di cancellare dalla memoria.

D: E la baracca te la ricordi? Il blocco?

R: Blocco numero 28.

D: Il periodo in cui sei rimasto a Buchenwald, hai visto per caso se nel campo c’erano dei ragazzini e delle donne?

R: Vedevo dalla baracca 28 dov’eravamo a Buchenwald anche le baracche delle donne, che però erano divise da un reticolato. In quel tempo mi pare che Mafalda di Savoia si trovasse anche prigioniera da quelle parti.

D: Ragazzini non ne hai visti invece…

R: No, ragazzini non ne ho visti.

D: Tu sei arrivato a Buchenwald quando, più o meno?

R: Dunque, nel gennaio… non so la data precisa, eravamo nel mese di gennaio e siamo arrivati a Buchenwald, e ci siamo rimasti fino al mese di marzo, con questo lavoro durissimo. Un giorno ci hanno portato ad una specie di visita molto frettolosa per vedere chi era ancora abile e chi non lo era: molti avevano delle piaghe e delle contusioni, soprattutto piaghe dovute agli zoccoli, alle scarpe senza calze, che camminando sfregavano la pelle in modo tale da produrre delle erosioni e delle infezioni. Ma eravamo anche oramai molto dimagriti, senza forze. In ogni caso eravamo nel mese di febbraio o i primi di marzo, che questa visita si è fatta in una baracca, con un medico, o per lo meno così lo chiamavano, ed era uno della SS: giudicava se l’individuo poteva continuare oppure no. Io fui tra coloro, fortunati, che vennero dichiarati “tauglich” cioè abile. Però prima di passare questa visita siamo stati all’aperto per circa un’ora, una fila lunghissima, nudi completamente. Quel giorno avevo visto su un termometro appeso ai vetri della baracca, dove era il medico che destinava l’individuo da una parte o dall’altra, questo termometro segnava 17 gradi sottozero. Ed io facevo moltissima ginnastica, mi muovevo, correvo su e giù, ogni movimento era destinato a riscaldare in qualche modo i muscoli perché la gente attorno [a] me cadevano come birilli. Comunque, passata questa visita, quelli che non erano abili venivano caricati su dei camion e non li abbiamo rivisti mai più. Il giorno dopo ci hanno portato in una baracca, hanno distribuito delle patate, abbiamo mangiato queste patate, e ci hanno dato anche una razione abbastanza buona. Patate. Solo patate. Ci hanno caricato sui treni, vagoni aperti, chiusi da un reticolato sopra: si poteva appena appena mettere la testa fuori per orizzontarci un pochino, per vedere dove ci portavano. Ogni tanto saettavano nel cielo apparecchi, formazioni che erano anglo-americane, che andavano a bombardare la Germania. Noi siamo stati su questo treno, mi pare, tre giorni e tre notti, senza mangiare. E finalmente siamo arrivati in una località, un paesetto, e ho visto scritto una… era una scritta prima di entrare: “Schömberg”. Schömberg era la località con un sottocampo di Natzweiler. In questo campo, anche lì, giornalmente, ci portavano a lavorare, ma qui il lavoro si svolgeva in una cava di pietra. Mi hanno detto che questa cava aveva lo scopo di triturare queste pietre perché estraevano dell’olio, olio minerale. Erano infatti delle pietre – non so come dire – non erano calcaree, non erano bianche, erano piuttosto un color marrone, molto lucide, contenevano olio. Il percorso era durissimo, perché dal campo di Schömberg a questa cava passavano circa 5-6 chilometri, e 6 chilometri bisognava farli a piedi nella via del ritorno. Sempre accompagnati dalle SS, con una fame tremenda… il lavoro era bestiale perché bisognava usare continuamente delle mazze e dei picconi per spaccare questa pietra. Rimanemmo lì fino al mese di aprile. Credo che fosse il 7 aprile. Oramai si sentivano in lontananza gli spari dei cannoni, le truppe anglo-americane avanzavano. Noi non ne sapevamo ancora niente.

In questo campo un giorno, quando facevamo ritorno lì in baracca, dopo il lavoro, in mezzo all’erba ho scoperto una carta geografica buttata da qualcuno, ed era una carta geografica che segnava le nostre Alpi e il confine italo-svizzero. Io ed altri miei compagni – tra i quali Risnefer, Zorzenon e Collini – guardavamo con una certa attenzione questa carta geografica perché volevamo capire in quale zona ci trovavamo esattamente. Non giravano nei campi di concentramento né calendari per leggere la data precisa né qualsiasi scritto o libro, cioè eravamo completamente isolati: trovare un pezzo di carta con su qualche cosa interessava comunque. Ma qualcuno deve aver notato questa nostra attenzione. Comunque, ritornammo nelle baracche. Il tempo scorreva lentamente, ma questo pezzo di carta che io avevo in tasca mi dava fastidio, mi faceva pensare. Insomma, a un certo momento ho deciso di andare ai gabinetti, ho sminuzzato questa carta e l’ho buttata. Ed ho avuto fortuna, perché quella notte stessa, in piena notte, verso le 2-3 della mattina – che faceva ancora un grande buio – è entrato nella baracca uno della SS accompagnato dal capobaracca e s’è messo a gridare il mio numero di matricola, e quello di un altro amico mio, Alfio Cantelli, che oggi non vive più a Gorizia, ma vive a Milano. Lui aveva segnato, durante l’esame di questa carta geografica, i nostri numeri di matricola, quello che era riuscito a fare, e sulla base di questo noi fummo svegliati in piena notte e portati ammanettati davanti al capo del campo, che era un maresciallo delle SS.

D:Il numero di matricola era ancora quello di Buchenwald?

R: Sì, era quello di Buchenwald, 97 mila eccetera […]. Insomma, questi ci presero a calci, a pugni, e cercarono di capire perché e come avevamo trovato quella carta geografica e dove l’avevamo messa. Io avevo ancora – nascosto fra le mie cose che a Buchenwald sono riuscito a nascondere – avevo ancora con me la carta di identità mia personale e la fotografia di mio padre, che avevo prima nel portafoglio. Ma poi il portafoglio, naturalmente, me l’avevano requisito già a Buchenwald. [In] questa fotografia era rappresentato mio padre quando faceva servizio nell’esercito austriaco durante la guerra ’14-’18, e aveva il cappello da Alpenjäger, cioè alpino. Questa fotografia trovata nella mia tasca probabilmente ha indotto il maresciallo che ci interrogava ad avere una certa pietà di noi, perché dice: “Questo chi è?”. E io gli ho detto: “Mein Vater”. “Cos’era, dell’esercito austriaco?”. “Sì, perché sono di Gorizia e Gorizia in quel tempo aveva combattuto contro l’Italia, aveva combattuto nell’esercito austriaco”. Insomma, dopo gli schiaffi e le pedate ricevute, quest’uomo, per confermare quanto lui pensava, ha chiamato quello che ci aveva denunciati, ed era un polacco. Era un polacco, che in nostra presenza ha ricevuto una fettina di pane… l’avevano premiato con questa fettina di pane, lui credeva chissà cosa. Ma comunque, al tempo in cui si viveva nei campi di concentramento mica tutti erano dei galantuomini, e non c’era quella solidarietà che normalmente esiste nella vita civile e nella vita di ognuno di noi: se uno poteva in qualche modo appropriarsi di un pezzo di pane o di una qualsiasi cosa a danno dell’amico o dell’Häftling , che era il prigioniero dei tedeschi, lo faceva. Quello credeva di ricevere chissà che cosa, e per questa fettina di pane ci aveva denunciati, facendoci correre il rischio di essere fucilati. Questo maresciallo tedesco s’era in quel frangente liberato di questo… puntiglio che aveva, non facendoci fucilare. Perché durante l’interrogatorio diverse volte ci aveva detto: “Ma cosa avete fatto? Sono gli ultimi 5 minuti. Die letzten fünf Minuten!”. E allora se l’è cavata facendoci segnare sul petto e sulla schiena, con del colore, una croce visibile anche da lontano, in modo che in qualsiasi circostanza, bastava per noi avvicinarsi ai reticolati perché la sentinella aveva l’obbligo e il diritto pieno di sparare senza aspettare altro. Il 7 di aprile ci hanno nuovamente caricati sul treno, un treno lunghissimo, ma questa volta vicino a noi c’erano soldati della Wehrmacht. Ed erano gente anziana, forse qualcuno aveva 60 anni: si vede che l’esercito aveva bisogno assoluto di reperire ancora chi potesse servire in qualche modo ai bisogni del grande Reich. Noi eravamo in questo vagone con due o tre di questi soldati armati. Anche in questo caso i vagoni erano aperti, non c’era il tetto sopra, ma era chiuso con il reticolato. Questi uomini invece stavano in una specie di garitta. Oramai eravamo sfiniti, al limite delle nostre forze, e io, in un impulso di rabbia estrema, ho inveito contro questa gente, contro la Germania, contro i soldati, contro le SS. Sennonché uno di questi, che doveva essere dell’Alto Adige, conosceva l’italiano, era un tedesco ma conosceva l’italiano. Allora non questo si era alzato, ma ha detto qualche cosa al suo compagno vicino, il quale è venuto vicino a me e col fucile ha cercato più volte di colpirmi con il calcio del fucile alla testa. Io andavo dondolando con la testa, cercando di salvare i colpi, e in questo forse mi sarà servito anche… perché da ragazzo ho fatto alcuni anni di pugilato. Invece aveva colpito uno dei miei vicini che era un croato, e sanguinava fortemente. A questo punto entrammo in una galleria, e nel buio io avevo fatto il salto dall’altra parte… cioè, eravamo tutti così eguali che lui non era più in grado, una volta alla luce del sole, di individuarmi nuovamente. E così giungemmo, dopo molte ore di treno, ad Allach, che è un sottocampo di Dachau. Lì non ci hanno mai portato a lavorare. Una notte, era il 29 aprile, la notte dal 28 al 29 aprile – mentre in questa baracca non esistevano i castelli dove normalmente si dormiva, eravamo tutti sdraiati a terra – con noi c’erano anche due prigionieri indiani, ma non i Pellerossa, indiani dell’India. Erano venuti lì, presi non so dove, col turbante eccetera, e uno nella loro lingua gridava, urlava un qualche cosa che noi non capivamo: segnavano con la mano “fuori, fuori, fuori”. Allora siamo usciti a vedere cosa succedeva: le garitte erano vuote, non c’erano più i tedeschi. Perché durante la notte le SS erano scappate. Capimmo subito di essere liberi, e infatti, verso le 7-8 della mattina – oramai faceva abbastanza chiaro – vedemmo lontano avanzarsi gli americani che ci liberarono.

D: Milovan, poi cosa è successo?

R: Eh. Subito dopo la Liberazione vedemmo questi americani che strisciavano nell’erba alta – almeno lì attorno a questo campo era un’erba ancora alta – e avevano dei ramoscelli sui loro elmetti. Vedemmo subito delle truppe meravigliosamente attrezzate, armate, e noi eravamo dietro ai reticolati a gridare, a urlare, e loro ci buttavano, devo dire subito, qualche pacchetto di sigarette, che era una cosa ricercatissima. Molti si abbracciavano, piangevano. Riuscimmo a forare qualche rete metallica, andammo di là, nel territorio delle ex SS, e lì c’erano delle patate in una fossa, coltivate, o messe come magazzino, e ricoperte di terra. Nella fame che c’era e bramosia di trovare qualche cosa ci riempimmo come potemmo di queste patate, che io raccoglievo e le mettevo nella giubba, che era zebrata, però ne avevo raccolto forse tre chili e quando ho voluto alzarmi… le forze mi mancarono, non avevo la forza di sollevarmi con tre chili di peso! E allora ne presi solo due o tre, le misi in una tasca, e andammo subito a fare un po’ di fuoco e arrostire questa roba qua. Comunque, dall’arrivo degli americani in poi, la fame, in pochi giorni, era del tutto sparita. Ci portavano del cibo anche abbondante, al punto che molti morirono proprio a causa di queste indigestioni. Per il resto, credo di aver finito perché non c’è altro da dire.

D: Il ritorno a casa.

R: Il ritorno a casa. Dopo qualche settimana, con la presenza degli americani, fummo portati in una specie di tenda da circo, una tenda molto grande che avevano allestito per disinfettare tutti questi uomini. Ci spogliammo completamente, e con le apposite macchine ci spruzzarono il DDT. E poi ci diedero delle divise, e anche belle, erano divise delle SS. Sì. Con i pantaloni delle SS, che erano di un panno grossolano, nero, e con dei giubbotti, ci hanno dato delle camicie, eccetera. Eravamo puliti. Avevamo dei vestiti, che non erano vestiti civili, ma erano dei vestiti che si potevano portare, perché prima eravamo tutti sbilenchi e oramai ridotti a brandelli. Ci arrivava qualche notizia. Eravamo oramai tutti liberi da una certa imposizione; si incominciavano a sentire le prime frasi gentili, prego, grazie, cose mai sentite nei campi di sterminio. Un giorno presero le nostre generalità, vennero lì con dei camion, camion militari, e a noi italiani ci caricarono su questi camion, velocemente. Ma non eravamo neanche tanto lontani, perché in una mezza giornata, pur partendo la mattina, arrivammo a Bolzano. E a Bolzano erano già attrezzati bene per accoglierci, per darci dei vestiti che non erano più quelli militari, ma qualche giacca, qualche pantalone, eccetera. Oramai eravamo in Italia. La Croce Rossa italiana ci accolse dandoci dei documenti, eccetera. E da lì finalmente potemmo dichiararci liberi… ma non del tutto! Perché Gorizia era occupata. Io mi fermai a Udine, poi andai in una zona vicina a Gorizia, Mossa, a casa dell’amico Zorzenon, prigioniero anche lui, con me, aveva fatto tutti i campi che io ho esposto. Dopo due o tre giorni ho cercato di venire a Gorizia, però sul ‘Ponte IX Agosto’, che era guardato da sentinelle iugoslave, non sono stato fatto passare, perché nessuno poteva entrare in città. E allora sono ritornato da Zorzenon, ringraziandolo, salutandolo, e sono andato nuovamente a Udine. A Udine, visto le condizioni fisiche in cui mi trovavo, sono andato alla Croce Rossa: mi hanno fatto ricoverare in ospedale, e sono andato all’ospedale per una quindicina di giorni.

D: Ma a casa quando sei arrivato?

R: A casa… A casa sono arrivato quando le truppe iugoslave hanno dovuto abbandonare la zona cosiddetta ‘B’, perché gli americani non erano arrivati in tempo ad occupare loro [per] primi Gorizia. Quando mi è stato detto che oramai si poteva ritornare a Gorizia – e Udine era piena di goriziani – tutti, in un modo o nell’altro, sono ritornati. E sono ritornati come? Io a Udine ho cercato qualcuno che andasse a Gorizia: di automobili ce n’erano pochissime, ma erano molti i camion guidati dai militari americani. E allora un camion militare americano andava fino a Cormons, poi un altro da Cormons mi ha portato fino a Mossa, e un altro ancora da Mossa mi ha portato fino a Gorizia. E sono ritornato finalmente a casa.

D: Ed era il…

R: Ed era il mese di maggio, 27 maggio, del 1945.

D: Un bel giro hai fatto. Da Bolzano con cosa sei arrivato a Udine?

R: Sempre con gli americani. Chiedevo chi era che andava verso Trieste, e allora ho trovato alcuni… ben disposti questi americani, tutto sommato, perché eravamo in fin dei conti i loro ex nemici. Io ed altri abbiamo trovato ospitalità su questo camion militare che andava diretto a Udine.

D: Quindi ti hanno portato giù loro?

R: Mi hanno portato su loro e poi da lì ho fatto il viaggio fino a Gorizia come avevo spiegato.

D: Dei tuoi amici che erano partiti con te…

R: Uno è morto su, e nessuno sa come.

D: Dove è morto?

R: È morto a Schömberg.

D: In che senso nessuno sa come?

R: Perché… Ci organizzavano per il lavoro in squadre, e la squadra non era sempre fatta da italiani, o magari da tutto quel gruppo del quale facevo parte. E allora, a un certo momento, potevamo trovarci 2-3 fra i nostri amici in quel gruppo formato da 30 persone magari, [con cui] andavamo a lavorare. E un giorno questo non è ritornato più. Non sappiamo come e perché. Però qualcuno ci disse che durante una ritirata di SS molti venivano fucilati. Trovati sul lavoro, trovati in un qualsiasi posto. E allora molti, in una strada, in campagna, c’era a un certo momento un tombino…

- scarica la testimonianza (243 KB – PDF)

- Bressan Milovan: testimonianza sonora (56′) (25 MB – MP3)