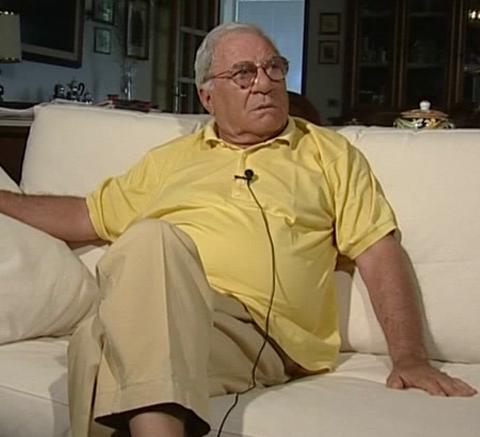

Mario Tardivo

Nato il 04/11/1927 a Eraclea (Venezia)

Intervista: 24/06/2000, a Ronchi dei Legionari (GO), realizzata da Carla Giacomozzi e Giuseppe Paleari

TDL: n. 27 – durata: 61’

Arresto: 24/05/1944 a Ronchi dei Legionari (GO)

Carcerazione: Carcere del Coroneo di Trieste

Deportazione:Dachau (Matr. 69.725); Allach; Markirch (Matr. 23.580); Trostberg

Liberazione: 29/04/1945 ad Allach.

Nota sulla trascrizione della testimonianza:

La trascrizione è integrale e fedele all’originale. Gli interventi del compilatore sono segnalati da parentesi quadre. Per espressioni di difficile interpretazione si segnala l’omissione con la dicitura […]. Alcune ripetizioni ed elementi intercalari in parte non sono stati riportati.

Io mi chiamo Mario Tardivo e sono nato il 4 novembre 1927 a Eraclea, provincia di Venezia. Poi per ragioni di lavoro mio padre si è trasferito in questa zona qui [Ronchi dei Legionari, ndr] nell’anno ’32-‘33. Nella mia famiglia eravamo tre fratelli, e tutti e tre, salvo io, in misura minore, collaboravano, erano effettivamente dei partigiani. Io, così, qualche volta li aiutavo. Il 24 maggio del ‘44 io stavo in camera a studiare perché erano gli ultimi giorni di scuola e dovevo sostenere qualche esame, per cui alle 5 del mattino ero già sveglio. Ho inteso dei rumori di macchine, motori, mi sono affacciato alla finestra della camera e ho intravisto benissimo automezzi militari, soldati delle SS, civili… poi abbiamo saputo che erano collaborazionisti di fascisti, collaboravano con i tedeschi a Trieste. Dopodiché loro sono scesi da queste macchine e sono entrati a casa mia. Io avevo chiesto ai miei fratelli se in camera dove dormivamo c’era qualche arma “perché ci sono dei tedeschi”. E loro mi hanno detto: “No, armi non ci sono, stai tranquillo”. Loro sono saliti in camera col mitra spianato e ci hanno ordinato di scendere. Tanto è vero che poi, quando eravamo scesi al piano terra – il numero era maggiore di questi tedeschi e soldati vari – avevano detto anche a mio padre: “Anche lei si vesta e venga via.” Sennonché per fortuna uno dei presenti, di questi civili collaborazionisti, ha detto: “No, no. Il padre non c’entra!”, di modo che noi tre ci hanno fatto salire su una camionetta e ci hanno portato lungo una strada, il viale dove noi abitavamo. Man mano che questa camionetta avanzava, scortata di automezzi blindati eccetera, fermavano e entravano dentro in determinate case. Al che mio fratello, quello maggiore, aveva detto questo: “Guarda che qui ci deve essere stata una spiata”, e io gli ho chiesto: “Ma come fai a sapere?”. “Perché loro si fermano nelle abitazioni mirate, cioè dei compagni che io conosco”. Da lì abbiamo capito che era sì un rastrellamento, però ben organizzato, con nominativi ed altro. Ma quest’azione nel paese era stata fatta praticamente in tre zone: nella zona dove abitavo io – una frazione, si chiama Vermegliano – e poi un’altra parte, verso un altro borgo vicino a Redipuglia e poi nel centro. Praticamente loro hanno fatto questo rastrellamento, questi arresti, sono tre zone ben distinte dov’era questa concentrazione di collaboratori e partigiani. Da lì ci hanno portato al Coroneo di Trieste, le prigioni, e siamo rimasti per alcuni giorni senza sapere niente, la causa, perché… Il terzo o quarto giorno ci hanno fatto scendere dai bracci dov’eravamo rinchiusi, ci hanno fatto scendere al piano terra. Lì ogni tanto chiamavano uno di noi dentro una stanza. Entrando nella stanza abbiamo capito e visto chi erano questi due che poi hanno fatto la spia. E questi che hanno fatto la spia erano dei partigiani locali – allora non avevamo mai capito perché, e ancora io non ho mai saputo perché chi c’ha una versione chi un’altra – che erano passati dall’altra parte. Noi, rimanendo dentro in Coroneo, si vedeva che spesso veniva chiamato qualcuno, non del nostro gruppo ma di altri arresti; li portavano agli interrogatori e venivano su malconci. Per noi o la libertà o finire in Germania. Ma noi credevamo che andare in Germania si avrebbe lavorato come liberi lavoratori, ma non sapevamo dell’esistenza dei Lager, naturalmente. Così un pomeriggio hanno chiamato dei nomi: “Questi qua domani mattina partiranno per il trasporto in Germania.” Eravamo, come dire, felici, nel senso di andare fuori dalle carceri, perché era pericoloso rimanere dentro, anche perché qualche volta prelevavano come ostaggi.

Sennonché alla mattina, prima di uscire dalle carceri, eravamo circa un gruppo di 150 persone credo… perché dopo hanno raccolto altra gente alla stazione di Gorizia, dalle case di Gorizia, poi siamo arrivati con un convoglio a Dachau, più o meno sulle 300-350 persone. Comunque, ritornando alla mattina, prima di uscire dalle carceri si sono presentati due funzionari, noi eravamo tutti raccolti in un grande vano, un corridoio, hanno fatto dei nomi, e hanno chiamato fuori, se ricordo bene 7-8 nomi, tra i quali anche mio fratello maggiore. “Questi qua – han detto – non partono più”, e son rimasti lì in Coroneo. Poi al ritorno dalla Germania abbiamo saputo che tre dei nostri compagni, mio fratello e altri due di questi otto che avevano chiamato fuori, il 22 giugno del ‘44 li portarono alla Risiera [di San Sabba] e lì finì la loro storia. Io naturalmente di tutto questo non sapevo niente perché ero in campo di concentramento, però ogni tanto arrivava qualche trasporto da Trieste e chiedevo ai compagni: “Voi venite da Trieste? Bene, sapete qualcosa di Tardivo Arcù?” – si chiamava Arcù mio fratello – “No, non sappiamo niente”. Nessuno sapeva niente. E così fino al ritorno non sapevo quale fine avesse fatto mio fratello, e dopo abbiamo saputo, ecco, che era finito nella Risiera. Naturalmente il nostro trasporto è avvenuto col solito sistema: una mattina, usciti dal carcere del Coroneo, ci hanno portati alla stazione di Trieste e lì ci hanno caricati su questi vagoni merci e siamo partiti. Siamo arrivati poi a Dachau il 2 giugno [1944], di notte. Se ricordo bene siamo partiti due giorni prima, abbiamo trascorso tre giorni e due notti in treno: quelli erano i tempi geologici per i trasporti, perché per noi il trasporto doveva dare la precedenza a tutti gli altri treni, per cui noi sostavamo anche delle ore in qualche binario morto nelle stazioni.

A Dachau siamo arrivati di notte. Credo che quello sia stato proprio il sistema stabilito dalle SS per far sì che i civili non vedessero questi prigionieri. Per cui arrivati dentro – poteva essere mezzanotte, le undici, il campo era tutto illuminato – lì ancora non avevamo capito. Sennonché quello che ci ha fatto capire il tutto è stato l’indomani mattina, perché l’indomani mattina è cominciata la spoliazione, la depilazione, la disinfezione. Ci facevano entrare dentro queste docce, poi quando si usciva depilati, rasati, eccetera, ci davano l’abito del prigioniero, che noi vedevamo lì girare… qualcosa non quadrava. All’uscita di questo vestimento eccetera ci chiedevano i dati, e loro poi ci assegnavano il nostro nuovo nome, ci battezzavano con un numero. Il mio numero allora – il 2 giugno questo, quando sono entrato, m’hanno registrato il 3 penso, il 3 quella mattina – il mio numero era, ed è tuttora per me ancora vigente, come un nome, una distinzione che segna anche in certo qual modo la data dell’entrata, perché man mano aumentava il numero, e man mano capivamo chi era entrato in quel mese e in quell’altro mese. Il mio numero era 69.725, però io l’ho impresso in tedesco, perché… perché conoscere il proprio numero in tedesco voleva dire, qualche volta, riuscire ad evitare certe violenze. Perché loro chiamavo il numero, uno non sapeva che il suo numero era quello lì perché non lo ricordavano, per cui nel momento in cui loro si accorgevano chi era il titolare di quel numero lo bastonavano perché lo consideravano un sabotaggio o che so io. Il mio numero in tedesco era questo: neunundsechzig siebenhundert fünfundzwanzig. E questo è un numero… anche se a noi non è stato marcato sul braccio come quelli, gli ebrei e non che entravano ad Auschwitz, è marcato comunque, è sempre fisso. Ecco, dopo di lì, qualche giorno dopo, tutto questo gruppo è stato di nuovo… come dire, messo a disposizione, come un ufficio di collocamento dentro nel campo di Dachau, il quale destinava, a seconda della richiesta – questo sempre a posteriori ho capito – richiesta dell’industria: a loro servivano cento operai alla BMW, mandavano cento operai alla BMW.

D: Mario, ti ricordi in quale blocco ti hanno messo lì a Dachau?

R: Tante volte io l’ho chiesto a Mario Candotti, perché si ricordava lui tutto, adesso… Il blocco ancora adesso non ricordo se era il 13 o… Quando siamo andati a rivedere di nuovo il campo lui mi diceva: “Mario, eravamo qui”, ma è un numero che non mi è affatto rimasto. Non lo so ancora, se qualcuno mi chiede non lo ricordo. Comunque era il blocco della quarantena, erano due blocchi. Si entrava dentro a questi blocchi, queste due baracche erano chiuse da un portone. E dopo, sistemati lì… naturalmente non si lavorava, si stava lì… Un giorno è venuto uno di Monfalcone, un prigioniero anche lui – adesso non ricordo il nome, poi lo ricorderò, sono andato a trovarlo qualche tempo fa – era impiegato tecnico ai cantieri di Monfalcone. È venuto da noi nel blocco della quarantena, si è presentato, naturalmente con l’autorizzazione della SS. Questo monfalconese – Gorlato si chiama, è ancora vivente, 92 anni, sono andato l’altro giorno a trovarlo – lui in cantiere a Monfalcone faceva l’impiegato tecnico, in più faceva anche l’interprete, era un poliglotta, sapeva diverse lingue, francese, russo, tedesco. E lui ci ha raccomandato, ci ha dato delle informazioni, come dobbiamo comportarci, “perché se non volete andare incontro a dei guai non fate questo…”. Anzi, ci aveva detto: “Guardate che voi – ha ricordato Dante – voi che entrate perdete ogni speranza, e qui dovete ricordarvi che avete tutti i doveri e nessun diritto”. E così praticamente ci aveva dato delle coordinate, che poi sono servite ben poco perché bastavano delle sciocchezze per essere puniti.

Dopodiché questo gruppo… loro ci hanno destinato un compito, quale lavoro dovevamo svolgere. Allora, al momento della dichiarazione, loro chiedevano: “Che tipo di lavoro facevi quando eri a casa?” Io facevo lo studente, ma siccome mio fratello aveva dichiarato che era operaio – e difatti lavorava in cantiere a Monfalcone – avevo detto anch’io “operaio”, così c’era la possibilità di stare ancora assieme. E difatti siamo rimasti assieme per un mese circa, tutti e due, con altri compagni, destinati alla lavorazione meccanica alla BMW, lì ad Allach. Da Dachau ad Allach, questo dopo quindici giorni, da Dachau ad Allach. Ad Allach ogni mattina dovevamo andare a lavorare in fabbrica, dovevamo fare un percorso di 2-3 chilometri dentro una strada recintata, accompagnati ai lati dalla SS sino al posto di lavoro. 12 ore si facevano di notte – quando c’era il turno di notte, la settimana della notte – e 12 ore di giorno, 6 di mattina 6 di sera, 6 di sera 6 di mattina. E lì ad Allach avevano costruito questa fabbrica all’interno di una foresta, perché c’erano tanti pini altissimi, nascosta…

Però io lì non sono rimasto per tanto tempo. Dopo un mese, io e il mio compagno Mario Candotti, che abbiamo trascorso tutto il periodo insieme, ed altri compagni di Ronchi, siamo stati trasferiti a Markirch. Markirch è una località dell’Alsazia, e prima dell’occupazione tedesca, l’annessione dell’Alsazia, si chiamava Santa Maria delle Mine. Tuttora si chiama Santa Maria [delle Mine], adesso ha riacquistato il nome primitivo. Il nostro reparto è stato trasferito in quella località, e in quella località esisteva già una galleria lunga 5-6 chilometri. Questa galleria era adibita come strada, un tracciato di autostrada, poi i tedeschi l’hanno chiusa e hanno inserito dentro le macchine utensili, di modo che questo reparto lavorava indisturbato 24 ore su 24.

D: Che ditta era?

R: La BMW.

D: Che parti facevate voi?

R: Io per esempio… Il mio lavoro consisteva di lavorare su una rettifica, cioè inserivo il pezzo nella macchina, le macchine erano già predisposte per quel tipo di lavorazione. Io qualcosa di tecnologia e di lavorazione delle macchine avevo già acquisito a scuola, all’Istituto Tecnico, e ho capito che tutte le macchine… era come una lavorazione a catena, e il pezzo che io dovevo operare in quella fase poi passava a un’altra macchina successiva, sino alla fine. Quando il pezzo meccanico era finito – un pezzo che rettificava le canne, quelle che comandano le punterie dei motori – andava a finire al controllo.

Però abbiamo fatto anche un po’ di sabotaggio. L’ho fatto io, l’avranno fatto anche gli altri. In questa galleria era molta umidità, perché la volta era in pietra, per cui, per quanto loro [avessero] tentato attraverso tubazioni di acqua calda di abbassare quest’umidità – soffittare parte della galleria, eccetera – l’umidità c’era sempre, e parecchia. E allora, quando sistemavo questi pezzi meccanici finiti dopo dentro nelle cassette appropriate per sistemarli, dovevo ungerli completamente, ma io col pennello… soltanto la parte superiore. Poi partivano, non so dove andavano, forse a 300-400 km presso un’altra fabbrica dove avveniva il montaggio. Noi facevamo i particolari, e l’assemblaggio avveniva da un’altra parte. E lì è successo che una notte mi sono addormentato, perché stavamo sistemando le macchine lungo questo percorso – queste macchine utensili, pesantissime, con squadre eccetera – ero stanco, mi sono appoggiato per un momento a riposo, un momento di pausa… ci davano da mangiare di notte, e sui quei tubi dove passava quest’acqua calda… e io quei trucioli che eran lì, li ho disposti sopra il tubo e mi sono addormentato. Al risveglio c’era un silenzio assoluto. Per me era un silenzio assordante perché era terribile in quel momento, dico: “Qui io sono solo, gli altri sono usciti da quanto tempo?” E allora mi son messo a correre, con gli zoccoli, puoi immaginare come si corre con gli zoccoli ai piedi, senza calze, senza niente, infilati dentro, gli zoccoli andavano per conto loro. Sono arrivato, stavo raggiungendo l’uscita, o l’entrata, a seconda… io uscivo, gli altri entravano, e già mi dicevano nelle varie lingue: “Adesso sono fuori che ti aspettano per la punizione”, perché ritardavo tutto il ritmo. Difatti fuori, lungo la strada, i miei compagni erano già incolonnati e aspettavano me; allora quello lì, uno in divisa delle SS o Wehrmacht, non ricordo bene, si è scagliato contro di me e ha cominciato a pestarmi. Allora io mi sono buttato per terra, mi sono difeso a riccio, mi sono chiuso, “tu pesta, dopo vedremo”. Ma non ha insistito molto perché in quel momento – ho immaginato io – entravano dentro degli operai civili, per cui quello spettacolo lì in mezzo alla strada… forse sarà stata la causa che lo ha fatto smettere. Comunque, ha rilevato il mio numero, per cui mi aspettavo la famosa punizione “fünfundzwanzig”, che voleva dire venticinque colpi sul sedere; il corpo contundente poteva essere un cavo di corrente elettrica, poteva essere un bastone, poteva essere qualsiasi oggetto, bastava picchiare. Sennonché l’ho passata liscia, il mio numero non è stato chiamato, per cui è rimasto lì, ecco.

D: Il campo, rispetto alla galleria, era distante molto?

R: Ecco, è interessante questo. Come dicevo, in Alsazia noi sappiamo che sono dei francesi, lì parlavano le due lingue benissimo, difatti avevamo anche un kapò alsaziano, ma ancora era venuto da Dachau sempre insieme a me e faceva l’interprete di francese. La distanza che intercorreva tra il campo e la galleria… boh, 2-3 chilometri. Ma noi eravamo alloggiati in un campo fatto su d’emergenza, appunto per quel motivo lì. Lì era lì una vecchia fabbrica di carta, c’erano delle vasche in legno, c’erano degli assi con delle pulegge, una roba obsoleta, chi sa da quanti anni abbandonata: al momento hanno approfittato per mettere un recinto e mettere dentro noi. Noi dovevamo attraversare tutto il paese, e il paese era conformato in maggior parte di un lungo tragitto lungo, una lunga strada, come un viale, percorso di 2-3 chilometri come dicevo, ma ai lati erano poste delle case e noi vedevamo le persone che attraverso le persiane osservavano questi prigionieri. E qualche volta sul ciglio del marciapiede era messa qualche sigaretta, però io non fumavo per cui non mi sono avvicinato: era sempre pericoloso che quello delle SS… per cui credo che nessuno… io non ho mai visto nessuno raccogliere quello che loro mettevano.

D: C’erano altri italiani con te? Eravate in molti italiani?

R: Eravamo molti italiani. Tanto è vero che lì hanno impiccato un italiano. Era uno di quelli militari che i tedeschi avevano deportato da Gaeta, da quelle carceri militari. Difatti i militari… io quando sono entrato a Dachau, come ho detto prima, avevo il numero 69 mila settecento e rotti…

D: Mario, oltre al numero cosa ti hanno dato?

RISPOSTA: Oltre al numero mi hanno dato anche il triangolo. Noi avevamo il triangolo di colore rosso, perché loro avevano un’organizzazione del Lager… era organizzato in maniera tale che ogni prigioniero si poteva distinguerlo [secondo] la causa per cui era stato deportato: allora c’erano i politici; i verdi erano i criminali, che erano in prevalenza delinquenti comuni, in prevalenza erano tedeschi; poi c’erano gli asociali, con il nero; poi c’erano i gay che avevano il colore rosa, e così via. Poi c’erano naturalmente gli ebrei che avevano la stella di Davide a sei punte. Alcuni avevano oltre alla stella di Davide – gialla naturalmente – sopra la stella di Davide anche il triangolo rosso. Alcuni, ma molto rari. Ciò voleva dire politico ed ebreo. Lì dentro queste erano delle regole che poi valevano sin che valevano, perché dentro, anche tra i politici – bisogna dire la verità – non è detto che erano tutti politici. C’erano politici dell’Istria, gente che aveva combattuto il fascismo, magari fatto carcere o confino. Mio fratello è stato ucciso alla Risiera, ma se veniva deportato era un ex perseguitato politico sotto il fascismo, che l’avevano processato al Tribunale speciale di Roma. Il triangolo rosso voleva dire per loro “politico”, perché se andavano dentro e prendevano tutti quanti, buttavano tutti politici dentro in un carcere… poi si sa che in carcere stavano dentro anche per tutt’altri motivi, ladri, od altro, che so io… assassini, cioè per altri crimini. Il rapporto tra politici non è detto che era un rapporto grande, come di compagni, erano politici e non compagni.

D: Stavi parlando di questi militari…

R: Sì, questo militare, che io conoscevo di vista, dopo che lo hanno impiccato ho saputo chi era naturalmente. E allora portavano i militari… quando sono entrato a Dachau i primi due numeri sull’ordine dei 45 mila, i primi due numeri andavano nel numero delle migliaia. Questo voleva dire in settembre – io sono entrato i primi di giugno [1944] – era già nel 69 mila, cioè 24 mila erano già passati, per lo meno registrati nel campo in quel periodo [settembre 1943-giugno 1944, ndr]. A questo qui cos’è successo…È successo che un giorno un compagno nostro che aveva funzione di interprete, un trentino, ex combattente in Spagna – questo sapeva lo spagnolo, il francese naturalmente, e il tedesco, essendo trentino – l’hanno preso, han fatto il nome, il cognome, di questo italiano che ha tentato di fuggire. A uscire dalla galleria e dal campo eravamo in mezzo al bel posto, bellissimo come villeggiatura, [c’erano] boschi, eccetera: ciò voleva dire che aveva la possibilità di nascondersi. Ma come poteva uno nascondersi quando aveva la Straße, quella famosa passeggiata con la macchinetta che facevano, ti tagliavano i capelli a zero, la strada si dice… Comunque, questo qui, poveretto, ha tentato di fuggire e lo hanno preso. E allora ci han detto: “Guardate, è stato preso…. verrà impiccato”. Erano passati diversi giorni, otto, non so, diverso tempo… “quelli hanno detto così tanto per farci prendere paura, non è vero”. Ma difatti non lo vedevamo quel disgraziato. E una mattina, in Platz appel [Appelplatz] abbiamo visto le luci e la forca; la forca era sempre appoggiata a un lato di una baracca, c’era sempre disposto il piedistallo che all’occorrenza lo infilavano dentro. E così questo qui lo hanno impiccato, e lui prima di morire ha detto più o meno queste parole: “Sono italiano, mi chiamo così e mi uccidono perché ho tentato… salutate i miei…”. Un mio compagno – un certo Piero Maieron che ha scritto un libro – lui riporta esattamente il nome di questo che è stato impiccato.

Nel frattempo gli americani avanzavano. Gli americani sono sbarcati nel giugno del ’44, noi lì eravamo a luglio-agosto, nel periodo in cui avevano fatto anche l’attentato a Hitler. Passo a questo [episodio] e dopo ritorno. Come abbiamo saputo dell’attentato? Io avevo fatto il turno di notte, alle 3 del pomeriggio eravamo già svegli per andare a lavorare alle 6 di sera e dei russi vicino a me dicevano: “Hitler Kaputt! Hitler Kaputt!”. Bene, Hitler Kaputt, ma queste notizie come arrivano? Quando ci hanno accompagnati al lavoro abbiamo capito che era vero, o morto o no, che qualcosa era successo perché i militari, gli addetti a accompagnare i prigionieri al posto di lavoro, avevano sempre il fucile posto [sulla] spalla, ma quel giorno ci hanno fatto vedere di aver caricato la pallottola in canna e il fucile lo tenevano in mano, perciò temevano qualche sommossa, che so io… e questo è durato quel giorno lì. L’indomani era ritornato di nuovo come prima, perciò abbiamo capito che o era una frottola o qualcosa del genere. E così è andata male, perché finiva la guerra altrimenti, meno morti eccetera.

Dopo, fine agosto, primi di settembre, gli americani procedevano l’avanzata in territorio francese, allora hanno ritenuto opportuno trasferire di nuovo queste macchine e tutto il reparto di nuovo ad Allach. Ad Allach siamo rimasti lì insieme a questi miei compagni, numerosi compagni arrestati a Ronchi, siamo restati lì un po’ di giorni senza lavorare. Dopodiché loro avevano ritenuto opportuno, frattanto che sistemavano le macchine, di utilizzare questi prigionieri, per cui ci portavano a fare dei lavori più svariati: ho lavorato alla Dickarhof, che voleva dire una grande ditta che faceva lavori, appunto, dove c’era questa fabbrica della BMW, che come dicevo prima… Mio fratello è rimasto sempre lì! Lui non si è mai mosso da lì, ha sempre lavorato lì dentro in questi grandi bunker, di uno spessore di cemento armato rilevante. Poi io ho dovuto spingere dei carrelli con del beton per costruire queste cose qui… Tanto è vero che un giorno, era freddo e, spingendo i carrelli, mi bagnavo le mani e sentivo molto freddo, allora avevo avvolto le mani con della carta di sacchi di cemento legata col fil di ferro, e spingevo, mi proteggevo le mani dal liquido; se non che la presa non era tanto buona, e dove c’era un punto di svincolo di questi carrelli Wilson a scappamento ridotto, piccolini, sopra questa piastra circolare che dovevo ruotare di 90 gradi, mi è scappato il carrello e si è ribaltato il tutto. Ho bloccato il traffico, diciamo, e lì uno delle SS che era vicino ha fatto un cenno al cane lupo che avevano; ma erano talmente ben addestrati che questo cane prima si è buttato sopra di me e mi ha buttato per terra e dopo mi ha bloccato qui [alle caviglie] tenendomi fermo, sino a quando non ha avuto l’ordine di lasciarmi. Anche in quel caso ho avuto paura delle conseguenze. Lì era terribile, molto terribile lì a Dickarhof. Un mio compagno di Ronca [dei Legionari], che poi non è ritornato, all’appello durante l’ora di rancio non lo trovavano, e dov’era? Si era rifugiato in un posto dove usciva dell’aria calda, si era addormentato e dopo alcuni cani hanno cercato per tutto il cantiere sino a quando non lo hanno trovato. Poi gli hanno dato “le 25” in presenza di tutti. E lì abbiamo atteso un bel po’ prima che potessero rintracciarlo. Questo era.

Come dicevo, avanzano gli americani, ci mandano di nuovo a Allach e poi – loro, nel frattempo, avevano sistemato le macchine, noi non sapevamo niente – un bel giorno trasferimento a Trostberg. Trostberg era una località… un venti chilometri da Monaco, più o meno, e ci hanno trasferito in questo piccolo campo, sempre con la BMW, sempre a lavorare in altri capannoni. E lì mi è successa un’altra avventura. Dovevo lavorare su una dentatrice, una macchina che produceva degli ingranaggi. Al momento di far affilare l’utensile, perché non tagliava più, l’ho portato in restituzione e poi rimetto su questo utensile sulla macchina. E lì devo aver commesso un errore, perché altre volte lo avevo fatto… comunque, l’ingranaggio anziché uscirmi con quaranta denti era uscito con il doppio perché aveva fatto due volte la stessa fase. Inavvertitamente avrò sbagliato, turno di notte, tra l’altro. E allora da lì, con grande piacere mi hanno tolto dalla macchina e mi hanno fatto fare lo spazzino. È meglio lo spazzino, non ci sono responsabilità. Ma poi è venuto anche lì il guaio facendo lo spazzino perché ero stanco, ero appoggiato al muro e mi sono addormentato, in piedi così, con questa scopa. Un buon ceffone mi ha svegliato e… è finita, senza conseguenze.

Questo sino a marzo, aprile… marzo. Dopodiché la guerra stava per finire, di nuovo ad Allach e lì sino alla fine della guerra, per un mese circa, ho lavorato. La mattina ci portavano via, da Allach alla stazione di Monaco, con naturalmente quei treni merci e là dovevamo – messi in non so quanti, 20-30 di noi – con la forca a tamponare le buche dei precedenti bombardamenti, trasferimento di rotaie tutte storte, e allora eravamo in 30-40 a trascinare queste rotaie. E lì è capitato un episodio. Nella stazione di Monaco, mentre noi lavoravamo, c’era un treno fermo su un binario morto; dentro erano dei ragazzi, giovani in divisa, e qualcuno attraverso il finestrino ci sputavano addosso, perché noi dovevamo lavorare lì vicino. Questo è andato avanti fino al 20 aprile – noi siamo [stati] liberati il 29 – fino al 25, 23 aprile… Alla fine ormai non ci portavano più fuori dal campo a lavorare: lì abbiamo capito che stava per finire. Anzi, arrivavano altri compagni da altri campi, stremati, chilometri di marce. Arrivavano e cadevano, si buttavano per terra. Qualcuno si è risollevato, qualcuno dopo mi ha raccontato che era terribile la marcia della morte: la chiamavano [così] perché a chi non riusciva più a reggere lo sforzo gli sparavano lungo la strada. Lì sono arrivati più o meno già mezzi morti. Siamo rimasti in attesa degli eventi.

Una mattina ci svegliamo sempre ad Allach, questo campo dipendente da Dachau, ci svegliamo e sulle torrette non c’è nessuno, non ci sono più SS! Però c’erano prigionieri, come noi. Poi ci hanno raccontato che prima di abbandonare il campo, quelli delle SS avevano informato alcuni prigionieri tedeschi, o che sapevano che erano dei politici, che potevano prendere il possesso del campo. Gli hanno consegnato praticamente il campo, e loro sono scappati. Questo è stato un bene perché quei 3-4 giorni prima dell’arrivo degli americani, noi ci siamo autodisciplinati, razionando ancora di più, perché gli ultimi giorni la pagnotta veniva divisa in 12-14 parti. Una volta era in quattro parti, la sera.

Così un bel pomeriggio – la notte prima sentivamo dei tiri di cannone – fuori del campo, che era in mezzo alla campagna, c’erano le jeep degli americani. Noi gli siamo andati incontro. Mi ricordo che la jeep aveva un carretto dietro, un carrello, e loro si portavano dietro le razioni. Avanzavano così, con i fucili in mano, col mitra. Ci hanno lasciato prendere quello che avevano, c’erano delle confezioni – che dopo ho saputo, che anche in Italia i soldati adesso usano – confezioni con sigarette, cioccolato… non so come si chiami il termine, che allora i nostri soldati non avevano di certo, non sapevamo come andavano a finire in Russia, in Africa eccetera. E loro [americani] avevano tutto l’equipaggiamento, ben attrezzati, tanto è vero che dopo 2-3 giorni loro avevano installato delle grandi tende, con delle docce, ci hanno fatto fare il bagno, disinfettati, tolto i vestiti di prigioniero. Loro si vede che avevano sottratto ai magazzini dei militari tedeschi delle divise: tutti quanti avevamo il vestito, chi della Wehrmacht, chi dei carristi neri. Mio fratello aveva ricevuto la divisa nera, io la grigioverde. Poi ci hanno dato le scarpe nuove, tutto nuovo! Tutto nuovo di zecca! Scarponcini… Dopo, tutte queste aquile, tutti questi distintivi applicati alle varie divise noi li tiravamo via e nel campo era pieno di aquile, tutte staccate dalle divise.

Arrivati gli americani ci siamo sistemati italiani con gli italiani, francesi con francesi; perché prima, nel periodo dell’occupazione, che c’erano ancora le SS, nelle baracche eravamo misti, perché eravamo posti dentro in funzione del lavoro, del reparto, che devono uscire, rientrare… Perciò lì dentro saranno 21-22 lingue che si parlavano. Succedeva una cosa, che per noi, l’esperienza fatta… quando eravamo a Dachau eravamo tutti quanti italiani nella stessa baracca, allora si divideva il pane. Ci davano il pane: quattro parti, una a te una a me. Quando siamo andati ad Allach, dentro nella baracca eravamo suddivisi in tavolate di 12. Tra i castelli dove si dormiva c’era questa tavola. Allora il capotavola andava dal capoblocco a ritirare le razioni. Noi eravamo in dodici: dodici pezzi, tre pagnotte. Arrivato lì uno di noi prende questo coltellino – preso da una lama, da un seghetto in fabbrica – ha tagliato in quattro parti… “No – ha detto un russo – alt! Non si fa così.” Dovevano essere parti ben precise, ma non era sufficiente questo. Venivano messi i pezzi in colonna, da uno a dodici, si cercava di farli uguali, per quello che si poteva raggiungere. Dopodiché ognuno aveva il proprio numero, se uno [otteneva] un pezzettino più grande di due grammi dell’altro era la sorte che decideva. Allora dentro il berretto [i numeri] da uno a dodici: io prendevo – come giocare alla tombola – io prendevo il numero tre, mi toccava il numero tre. Quindi se era un po’ più grande o un po’ più piccolo… si cercava sempre di fare [pezzi] più simili tra di loro. Ecco, loro [i russi] con l’esperienza di qualche mese o di qualche anno dentro, noi eravamo ancora freschi dall’Italia, non conoscevamo ancora la fame bene, cosa voleva dire un pezzettino di pane in più o un pezzettino di pane in meno.

D: Mario, in tutti questi cambi di campo che hai fatto, il tuo numero è rimasto sempre lo stesso?

R: Quando io sono stato trasferito a Markirch – Markirch era un sottocampo di Natzweiler, un campo madre, come Dachau – essendo un sottocampo era sotto la giurisdizione di Natzweiler, e allora mi hanno cambiato il numero. Quando poi col trasferimento sono ritornato ad Allach, mi hanno di nuovo rimesso il numero che avevo in origine, alle dipendenze di Dachau.

D:Il secondo numero te lo ricordi?

R:Ce l’ho scritto perché è durato poco, ce l’ho scritto nella scheda […]. Dopo la fine della guerra, noi ex deportati abbiamo beneficiato di un indennizzo. Ora, per ottenere questo indennizzo era necessario produrre una documentazione. Il documento che confermava la deportazione era quello rilasciato dalla Croce Rossa Internazionale di Arolsen. Cosa è successo? Che queste autorità dei vari paesi alleati, man mano che occupavano le varie zone, avevano raccolto le documentazioni dai campi, però non tutte erano complete. Ma nel caso di Dachau e altri campi le hanno trovate efficienti, efficienti per poter poi risalire [alle notizie sui deportati]. Difatti io ho questo certificato, chiamiamolo così, di Arolsen che dice da chi sono stato arrestato dalla Gestapo, quando sono entrato a Dachau, tutti dati anagrafici e tutti i trasferimenti: data, quel giorno… rientrato quell’altro. Praticamente lì è la mia storia, diciamo storia che valeva per loro, a loro interessavano questi dati e basta.

D: Ti ricordi se a Dachau o ad Allach hai visto anche dei religiosi?

R: Sì sì. Quando siamo partiti da Trieste, ma già quando sono stato arrestato io, in questo braccio delle prigioni del Coroneo di Trieste – lo chiamo braccio, era un corridoio di cui erano celle da una parte e celle dall’altra – eravamo in tanti e le celle non venivano chiuse, erano aperte, si dormiva tre, quattro, cinque in ogni cella, altri nel corridoio. Questo corridoio era chiuso da un lato con un cancello e dall’altra parte erano celle. Lì ho trovato due preti. Erano preti provenienti dai paesi slavi, uno da un paese di lingua slovena in territorio italiano, che parlava bene sia italiano che sloveno, l’altro invece… non so se quello là era stato arrestato proprio nel territorio, in genere erano tutti quanti istriani: Istria, Trieste, questo bacino degli arrestati del Coroneo andava fino a Fiume, giù lì in Istria, Pola, eccetera, poi Udine aveva le sue prigioni, lì rientrava il Friuli, il goriziano aveva le sue. Sarà stato croato quello lì, perché a Fiume e in quei paesi piccoli parlavano croato. Quelli lì sono stati trasportati assieme a noi a Dachau. Quando siamo arrivati a Dachau, io ho ancora l’immagine visiva di quello più anziano che non sapeva parlare l’italiano: ricordo che quando è uscito dalla doccia, fuori dalla baracca, nudo, si proteggeva con le mani le parti intime, l’unico che aveva fatto questo gesto, gli altri no. Per questo mi era rimasto impresso. Dopodiché non li abbiamo più visti, però a Dachau esisteva la baracca degli italiani. Questo Gorlato mi raccontava quando sono andato a trovarlo, qualche mese fa: “Sai, quando io ero a Dachau, oltre che fare l’interprete, quando sono venuto da voi, lavoravo un po’ in biblioteca, mi chiamavano qualche volta saltuariamente, c’era una piccola biblioteca. È successo che uno dei preti, un polacco, della baracca dei sacerdoti, sapeva che io parlavo diverse lingue, allora questo sacerdote polacco mi aveva chiesto se gli insegnavo l’inglese, attraverso il francese”. Ma quello poi ho capito che era puramente… perché dopo due-tre volte… Era un mio compagno, uno di Ronchi, mi diceva, che lo conosceva – [ora] è morto – il quale gli ha detto: “Guarda, adesso io andrò da questo prete, lui mi darà da mangiare io gli do lezione. Poi, finito il lavoro lui mi darà da mangiare, così avremo…” L’altro lo aspettava sempre fuori e dividevano quello che lui otteneva attraverso questo prete. Il quarto, quinto giorno il prete ha cominciato a mettere le mani addosso a questo Gorlato. Mi ha detto: “Quando sono andato fuori – quell’altro che lo aspettava, si chiamava Mario, Mario Chico – ho detto: “Mario, abbiamo finito, non si mangia più extra”. “Cos’è successo?” “È successo così, stavo per bastonarlo ma non sono stato capace, gli ho detto di tutto.” Cioè… bastonarlo… voleva schiaffeggiarlo, ecco. È finita lì.

D: Mario, il tuo ritorno.

R: Eh, il mio ritorno… Noi eravamo lì ad Allach – che valeva lo stesso discorso per quelli di Dachau – quasi un mese con gli americani. Che poi, tra l’altro, gli americani non sapevano; i primi giorni entravano con dei camion con dei maiali presi dentro nei frigoriferi, appesi come tante giacche sugli attaccapanni, portavano dentro camion di bestie che trovavano nelle grandi celle frigorifere. Ero andato lì in cucina, e allora cos’è successo? È successo che un sacco di prigionieri [hanno avuto la] dissenteria, e sono anche morti. C’era un liquame fuori che era spaventoso: io non avevo mai visto un’autobotte vuotare i pozzi neri dentro in un campo. Dopo questa storia qui era un disastro, un disastro. Dopo hanno cambiato! Dopo si sono accorti, finalmente. Prendevamo il pane con un po’ di burro su quel gamellino che avevamo, si scaldava sul fuoco e si arrostiva il pane. Mangiavamo così, per 3-4 giorni, 5 giorni. C’è stata una commissione di medici in divisa – diversi tipi di divisa – e dopo lì hanno bloccato questo tipo di alimentazione.

Lì siamo stati ad aspettare di essere rimpatriati. Veniva ogni tanto nella nostra baracca un ufficiale americano, di origine italiana, il quale parlava napoletano, ci ha detto: “Io non so l’italiano, io so solo il napoletano perché i miei genitori sono napoletani”. Lui era medico… no, farmacista era, farmacista mi ha detto, sì. La sorella era medico, ci ha raccontato la storia di tutti i laureati, fratelli eccetera. Era Maggiore, diceva: “Dovete portare pazienza che prima o dopo vi porteremo a casa”. E così è successo. Io ero stato ricoverato in infermeria, lì, del campo, non ricordo neanche bene cosa accusavo, stavo poco bene, allora mi hanno: “Beh, resta qua, vediamo”. Sono rimasto in infermeria del campo, e vicino a me c’era un polacco, povero, pesava sì e no 30 chili. Tutto il giorno pregava, la notte pregava, poverino. Lui non ha dormito, non ha detto una parola, solo pregava, pregava e dopo è rimasto lì.

Dopo questi tre giorni, dell’episodio di questo polacco che ho raccontato, arriva mio fratello. Mi batte alla finestra: “Guarda che si parte, oggi alle 11 è arrivato l’ordine, si parte”. “Allora vengo a casa anch’io” dico. Vado in infermeria e glielo dico al medico: “Sì, sì, guardo un po’, si faccia visitare…”. C’era un medico, un russo. Io e un altro mio compaesano – un certo Ferruccio Doloi, era con me – siamo usciti dall’infermeria, caricati in questa colonna di camioncini e siamo arrivati a Bolzano. A Bolzano c’erano questi americani che guidavano, tutti neri, anche bianchi, coi piedi fuori del finestrino che bevevano whisky, bottiglie di whisky fuori dal finestrino; a un certo momento ha dato una frenata – perché quelli in colonna, sai, uno in curva frena e non… – Aldo Vigorin, che era un mio compagno, era seduto qua nella camionetta, io ero laggiù, con la frenata da là è arrivato sopra di me. Insomma, siamo arrivati a Bolzano sani e salvi. A Bolzano c’era un centro, io non so cosa poteva essere, un grande cortile ricordo, delle grandi stanze con letti, non so se una caserma poi adibita per emergenza, non lo so. Lì ho trovato anche altri miei compagni che erano arrivati qualche giorno prima, si vede che era un centro di raccolta. Attraverso il Brennero si arrivava e dopo ognuno si arrangiava. Arrivo lì a Bolzano, saluto i compagni che era da tanto tempo che non vedevo, mi fanno andare a riposare in questi letti là dentro. Dopo veniva [il medico]: “E’ meglio che tu resti qui”, perché gli ho detto “Forse ho il tifo, non lo so”, ero ricoverato e mi chiedevano cosa potevo avere. Loro venivano lì ogni giorno: un medico, sarà stato il primario, con tanti altri medici attorno, in otto o dieci in camice bianco, sollevavano le coperte, ti visitavano. Dopo, [per] quelli più magri c’era sempre un operatore che riprendeva. Dopo di che mio fratello dice: “Guarda, approfitto di una corriera che va a Trieste… o Udine” “Io rimango qui perché i medici mi hanno detto che è meglio”. Da lì mi hanno trasferito all’ospedale civile. Oh, bellissimo! A Bolzano. Avevo una camera, io e un ragazzo di Udine, con una bella terrazza, un giardino, favoloso. Premevo il bottone, mi portavano tutto quello che volevo, medici la mattina, suore la sera, insomma, assistiti in maniera esemplare. Lì sono rimasto un po’ di giorni e i medici dicono: “Meglio che lei rimanga qui perché noi la curiamo e se va a casa difficilmente potrà avere questa assistenza”. Allora rimaniamo lì, io e questo ragazzo di Udine. Un giorno arriva il fratello di questo qua: si vede che qualcuno aveva anticipato la partenza, aveva avvisato i familiari. “Di dove siete voi? – Di Udine – Ah, di Udine. C’è un pullman, la corriera, e andiamo a casa – Senta, potrebbe darmi un passaggio? – Dove abita lei? – A Ronchi del Legionari – Uh, difficile, bisogna che parli col parroco perché a Ronchi c’è una zona che era occupata come Trieste dalle truppe jugoslave (c’erano stati i fatti di Gorizia eccetera, uccisioni o altro) è un territorio che lei… è meglio che non vada – Guardi, dico, io vengo con voi fino a Udine, dopo vado a San Giorgio di Nogaro e mi farò ospitare dai miei parenti”. Questo naturalmente è quello che dicevo loro.

Io sono arrivato a Udine con loro, tutta la notte con questa corriera scassatissima. A Udine vado alla stazione e trovo dei miei paesani che lavoravano in trasferta, a Tolmezzo, quelli dell’aeronautica che si erano trasferiti… a Tarcento, a Tarcento: “Guarda Mario, sta qui con noi che noi adesso prendiamo il treno, poi scendiamo a Cervignana, il ponte di Pieris era stato fatto saltare per cui il treno non può transitare sul ponte, però abbiamo il camioncino del cantiere che ci porterà a casa”. E così io sono riuscito ad arrivare sino a Ronchi senza fare un passo. Scendo vicino all’aeroporto, passa Armando Filiput. Questo Armando Filiput, un mio vicino di casa era, campione olimpionico, uno dei primati mondiali ha detenuto, per il salto a ostacoli, ha fatto le Olimpiadi. Uno noto, Filiput, un olimpionico italiano. Mi ha visto, mi ha caricato in bicicletta e mi ha portato fino a casa. Così il mio tragitto del ritorno dalla Germania: camion americani, treno, camioncino e bicicletta. Ci sono alcuni invece che hanno dovuto camminare, cambiare treni. Ci sono alcuni che addirittura li hanno portati attraverso la Jugoslavia.

- scarica la testimonianza (251 KB – PDF)

- Tardivo Mario: testimonianza sonora (61′) (28 MB – MP3)